【学年別】薬学生の春休みの勉強について

春休みって勉強何すれば良いの?

正直何から手を付けて良いか分からない…

この記事では、こんな方のために

- 【学年別】春休みにやっておいた方が良いこと

- 1日のスケジュールの立て方

- 勉強を継続させるための10のポイント

を解説をしていきます。

記事の内容を実践することで

「計画通りに勉強ができて良い春休みを送れた」

と思えるでしょう!

春休みの過ごし方でめちゃくちゃ差が付きます!

そもそも「春休みに勉強しよう」と考えてる時点で相当意識が高い!

「春休みに勉強しよう」と思っている人は少数派です。

それだけでも素晴らしいことなので自信を持ちましょう!

春休みに勉強するメリット

この辺りがメリットになります。

一番のメリットは、勉強時間を多く確保できることです。

この期間を利用して自分の実力を伸ばしていきましょう(^^)/

【学年別】春休みにやるべき勉強

学年別にオススメの勉強内容について解説していきます。

1〜4年生

- 【最優先】講義の復習

- 国試の過去問

※Ⅰ期から実務実習の方は実習に専念しましょう!

この2つを行うのがオススメです。

最優先は講義の復習です。

春休みの内に復習が出来ていないと、新学期で授業についていけなくなります。

国試の過去問は講義で習った範囲だけでもいいので、「国試を知る」という意味でやった方が良いです。

CBTはぶっちゃけ国試対策してれば大丈夫ですが、気になる方は「【2つのポイント】CBTに落ちない為の勉強法」を参考にして下さい。

- 講義の範囲だけでも良いから解く

- 全問解いてみて今の自分の実力を知る

やり方はどうあれ、「国試のレベル」を知るだけでも大きな学びになるのでトライしてみましょう!

過去問の具体的なやり方は以下の記事で解説しています!

実習先の薬剤師さんに国試のアドバイスや勉強方法を聞いてみるのもアリです!

5年生

もう時期的に国試1年目くらいなので、国試一筋でいきましょう!

具体的には、時間がある春休みに苦手科目の克服をしておくと後々めっちゃ楽になります。

僕自身、5年の春休みに苦手だった

「法規・倫理・制度」

「衛生・実務の法律分野」

「物理」

を勉強した結果、後々の勉強がすごく楽になりました。

苦手は先に潰しておいた方が良いです!

6年生

合格おめでとうございます!

4月から薬剤師ですね(^^)/

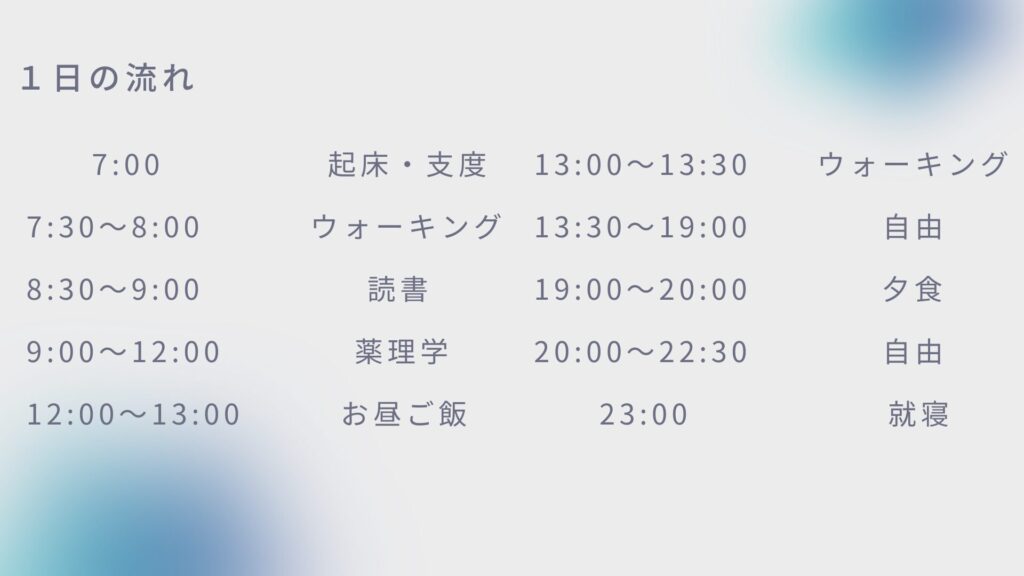

スケジュールの立て方

勉強する上でスケジュール管理はめちゃくちゃ大事です。

勉強に限った話ではないですが、何かを始める前にスケジュールを立てて計画的に進めた方が成果は出やすくなります。

スケジュール管理が出来る人は勉強を制すると言っても過言ではありません。

ということでスケジュールの立て方を解説していきます。

勉強は準備がめちゃくちゃ大事!

はじめに:スケジュール管理の目的

スケジュール管理の目的は、

「今日何の勉強するんだっけ?」って考える時間を省いて、時間を最大限有効活用することです。

その日その日で今日やる勉強のことを考えてたら、考えてる時間が勿体ないですよね。

だから事前に計画を立てて、迷わずに勉強できるようにすることがスケジュール管理の目的になります。

計画がしっかり立てられれば、後はその通り勉強するだけ!

STEP1:2か月間で何を勉強するか決める

先程、学年別にやった方が良いことを紹介しましたがそれらを元に

- 春休み中で何を勉強するのか

- その中でも何の科目を勉強するのか

この辺りを具体的に書き出しましょう。

例えば、

講義の復習をやる

科目

- 物理化学

- 生薬学

- 薬理学

こういうざっくりした感じでOKです。

苦手科目の復習がオススメ!

STEP2:STEP1の勉強内容に優先順位を付ける

STEP1で決めたものに優先順位を付けていきます。

優先順位を付ける理由は、2か月で全て終わるかどうか分からないからです。

定期試験の勉強など優先順位を付けずに勉強する方は多いですが、効率が下がってしまいます。

逆に優先順位を付けて勉強していれば、例え全て終えられなかったとしても重要な科目は終えられているのでちゃんと成果が出ます。

優先順位を付ける時のポイントとして

- 苦手科目は優先度高め

- 暗記よりも理解が多い科目は優先度高め

(物化生、衛生、薬剤など)

これらを基準にすればOKです。

先程の3科目に優先順位を付けていきます。

- 薬理学

- 物理化学

- 生薬学

STEP3:スケジュールを立てる

STEP2までで勉強内容が決まりました。

次は実際にスケジュールを立てていきます。

あくまで一例ですがなんとなくこんなイメージです。

勉強は圧倒的に午前中がオススメです!

※夜型の人は午後や夕食後に勉強計画を入れましょう。

以下の記事で自分が「朝型か夜型か」分かります。

STEP4:継続する

STEP3で1日の流れが作れたと思うので、後はこれを継続するだけです。

継続するためのポイントはこれから説明していきます!

勉強を継続するためのポイント

勉強のスケジュールは立てられたけど続かない。

こんな方めっちゃ多いと思います。

なので、勉強を計画通りに進めるためのポイントを解説していきます。

- 勉強中はスマホの通知をOFFにする

- 最初から勉強時間を長く設定しない

- 「完璧主義」に陥らない

- if thenルールで誘惑を断ち切る

- カフェインを摂る

- ご飯を食べ過ぎない!

- 休憩を入れる・昼寝をする

- 最低6時間は寝る!

- 運動をする

- トータルで考える

それぞれ解説していきます。

勉強中はスマホの通知をOFFにする

今すぐスマホの通知をOFFにしましょう。(できれば全アプリ)

理由は、スマホの通知が鳴ったり目に映るだけで勉強に対する集中力がガクッと下がるからです。

勉強している間だけでもいいので通知オフにして集中力を高めましょう!

最初から勉強時間を長く設定しない

普段から勉強習慣がない人が陥りがちですが、最初から長時間勉強しようとしないことが大事です。

例えば10分勉強するのも辛いという人が、いきなり「3時間勉強する!」って意気込んでも多分失敗しますよね。

なので、まずは自分が「このくらいだったら勉強できる」と思えるくらい最初は短めに勉強時間を設定しましょう。

慣れてきたら徐々に勉強時間を増やしていけばOK!

「完璧主義」に陥らない

完璧主義は物事を計画的に進める上で危険な考え方です。

例えば計画通りに勉強が進まなくなった時に、「俺はなんてダメな奴なんだ」と自暴自棄になったりする思考が完璧主義です。

結果、今後の勉強も上手くいかず余計に負のスパイラルに落ちってしまいます。

完璧主義の対策としては

- 目標はトータルで考える

- 「計画は前後するのが当たり前」と考える

- 勉強できない日があったら、過去を振り返って「今日までの成長に目を向ける」

がオススメです。

完璧主義の人は自分に厳しいので、自分に対して優しい言葉をかけたり視野を広げて物事を見ることが重要です。

僕も完璧主義でしたが、考え方を変えてから勉強がすごく捗るようになりました!

if thenルールで誘惑を断ち切る

if thenルールとは…

「タバコを吸いたくなったら代わりにガムを嚙む」

のように

「Aが起きたら代わりにBをする」

というのを前もって計画しておくことです。

ある実験では、

- if thenルールをやらないとジムに通い続ける人が39%しかいなかった。

- 対してif thenルールを使うとジムに通い続ける人が91%もいた。

という報告があります。

前置きが長くなりましたが、ここでは「if thenルールを使って勉強の誘惑を断ち切る方法」について解説します。

具体的には、

- LINEが気になったら事前に通知をOFFにする。

- Netflixが見たくなったら夕食後に1時間だけ見て良いことにする。

- 好きな音楽を聴きたくなったら後10分勉強をしてから聴く。

- 急に部屋の掃除をしたくなったら次の日の朝一でやる。

みたいな計画を立てておくとその場の誘惑を回避しつつ、あとから楽しむことができるのでストレスなくやりたいことができます!

午前10時にカフェインを摂る

起きたらすぐ目覚めのコーヒー。

↑これはNGです。

カフェインは集中力を上げるので、コーヒーを飲みながら勉強してる方も多いと思います。

起床前~起床時はコルチゾール濃度が高くなり、身体が覚醒する準備をします。

(コルチゾール量は8:00頃が最大と言われています)

起床してすぐにカフェインを摂取してしまうと、

カフェインで覚醒できるから、コルチゾール要らないんじゃね?

って身体が勘違いしてコルチゾールが正しく分泌されなくなってしまいます。

更に、コルチゾールとカフェインの興奮作用がダブルで起こり、緊張や焦りに繋がってしまいます。

カフェインを摂るタイミングは

- 起床後90分後

- 午前10時~12時

- 午後2時~5時

が良いと言われています。

参考

より詳しいカフェインの摂取タイミングを知りたい方は、こちらの記事がオススメです。

ご飯を食べ過ぎない!

- 朝ご飯は食べない(断食)

- お昼ご飯はお腹一杯にしない

僕はこれらを実践して勉強の効率がものすごく上がりました!

断食についてはメンタリストDaiGoさんのこちらの動画がオススメです!

また、お昼ご飯を食べ過ぎると眠くなってしまうので午後の勉強に影響が出ます。

なので、お昼ご飯は程ほどにしましょう。

休憩を入れる・昼寝をする

- 勉強の合間に休憩をする

- 昼寝をする

休息は勉強の効率を上げるためにめちゃくちゃ有効です。

たった10~20分の昼寝でも認知機能が向上するので、昼食後に数十分寝てから午後の勉強を始めるのがオススメです。

コーヒーを飲んでから昼寝すると目覚めも良くなります!

最低6時間は寝る!

まずは睡眠不足のリスクを説明します。

- 頭が悪くなる

- 太る

- 肌が老化する

- モテなくなる

- 早死にする

などデメリットしかないのが睡眠不足です。

寝ないとマジでヤバい。

8割以上の人にとって適切な睡眠時間は6~9時間と言われています。

なので、最低6時間は睡眠時間を確保するようにしましょう!

運動をする

運動にはこんなにメリットがあるのでやるしかありません!

どれくらい運動すれば良いの?

30分程度のウォーキングを週に2,3回やるだけでOK!

トータルで考える

これは計画を達成するために非常に大事な考え方です。

先程の「完璧主義」と重複しますが、例え1日勉強ができなくても2か月で目標を達成できればOKなので物事を長い目で見るようにしましょう。

Q&A

計画なんて立てなくても気が向いたら勉強すれば良くない?

「勉強なんて気が向いた時にやればいいじゃん!」

って思いがちですが、気が向いた時って大体来ないですよね。

だから事前に勉強する時間を決めちゃうのが効果的です。

勉強に取りかかるまでが遅いです。

「やる気があるから勉強する」は一生来ません。

勉強してるからやる気が出てきます。

ということで、まずは

- 1分間机に向かって勉強してください。

- 1分経ったら30秒休憩してください。

- その後3分間勉強して1分休憩してください。

これをやってると段々勉強するのが自然になってくるので徐々に勉強時間を増やしていきましょう。

勉強中にオススメの音楽は?

無音がベストだけど、もし聴くなら動画のような自然音がオススメです。

BGMはテンションは上がりますが、勉強効率が下がります。

新学期の教科書を前もって買っちゃうのはアリですか?

アリです!

むしろ賢い!

大学で買うよりメルカリやAmazonなどを利用した方がお得に教科書を購入できます。

⇩お得な教科書の買い方を知りたい方はこちらからどうぞ。

(普通に10%OFFとかで買えます)

オススメの資格ありますか?

- 簿記・FP

- TOEIC

- 日本化粧品検定

- 化粧品成分検定

- アロマテラピー検定

この辺りがオススメになります。

特に日本化粧品検定は国家試験の勉強にも役立つし、将来化粧品関係の仕事がしたい方は持っておいて損はないです!

僕は、国家試験の年に化粧品検定を取りました。

その時の勉強方法や資格について知りたい方は下の記事を読んでみて下さい。

まとめ:スケジュールをしっかり立てて春休みを充実させよう!

今回のまとめです。

【1~4年生】

- 講義の復習

- 国試の過去問

【5年生】

- 苦手科目の克服

- 国試の過去問

STEP1:2か月間で何を勉強するか決める

STEP2:STEP1の勉強内容に優先順位を付ける

STEP3:スケジュールを立てる

STEP4:継続する

また、勉強継続させるためのポイントとして9つ紹介しました。

- 勉強中はスマホの通知をOFFにする

- 最初から勉強時間を長く設定しない

- 「完璧主義」に陥らない

- if thenルールで誘惑を断ち切る

- カフェインを摂る

- ご飯を食べ過ぎない!

- 休憩を入れる・昼寝をする

- 最低6時間は寝る!

- 運動をする

- トータルで考える

今回紹介した方法を実践すれば、今よりも合格にグッと近づくことができるのでやってみてください!

最後まで読んで頂き、ありがとうございました!

[…] あわせて読みたい【学年別】薬学生の春休みの勉強について […]

[…] あわせて読みたい【学年別】薬学生の春休みの勉強について […]